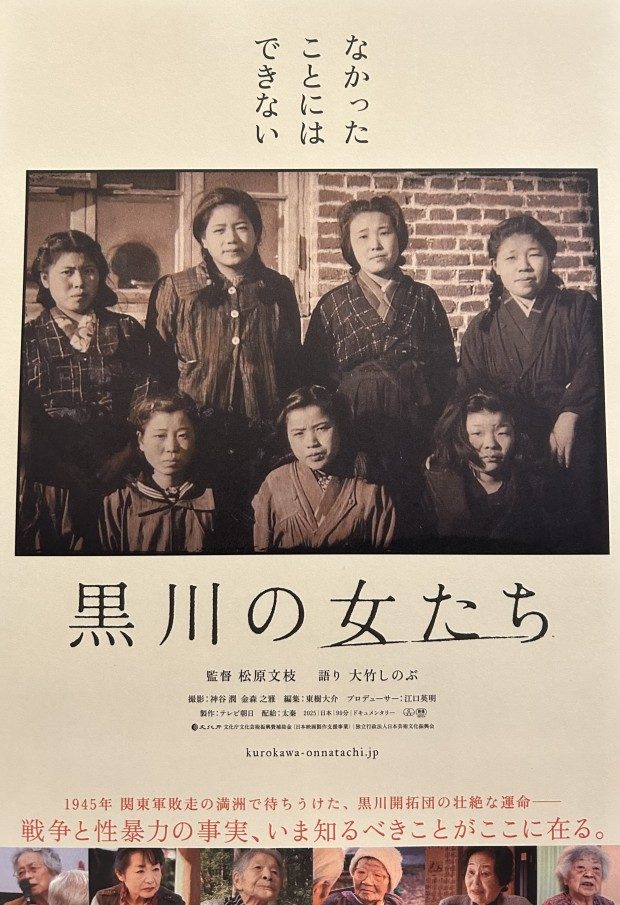

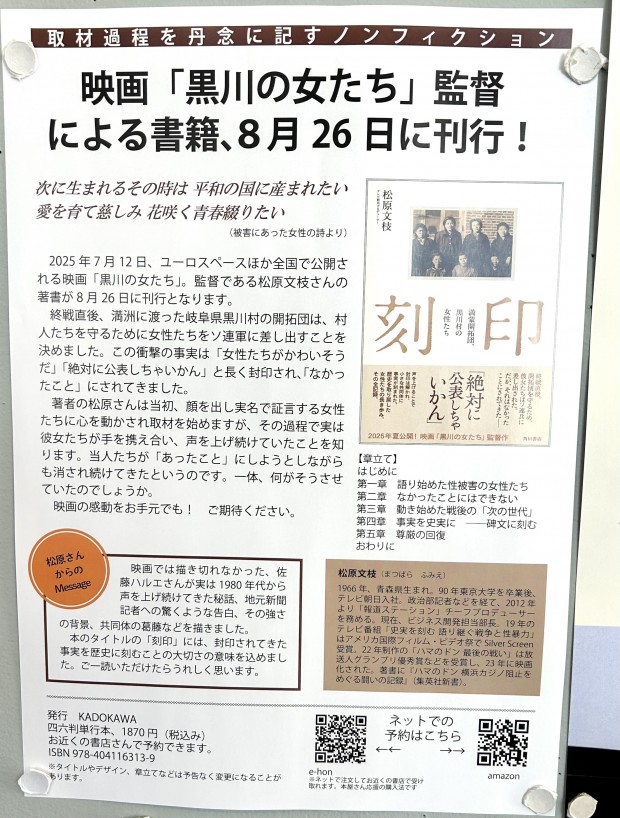

『映画 黒川の女たち』

国策で行われた満蒙開拓団

当時、貧しい長野県、岐阜県などの農村部から多くの方々が

国策に従って満州へ、希望をいだいて。

しかし、、

1945年8/9日、ソ連軍の侵攻を前に関東軍主力は南へ退避。

残された開拓団の多くは集団自決を強いられ、

生き残った開拓団も生きるために強いられたことの史実。

生き残った黒川開拓団の史実。

多くの地で弱者の犠牲のもと、無念のまま終わらせてはならない。

結局のところ日本人は未だ戦前中後の検証と解明、史実教育ができていない。

戦後80年、自らに都合よく歴史解釈し政治利用する勢力がこの先、台頭していくのだろう。すでにその芽が台頭しつつある。

そして、先々自ら同じ間違いを引き起こす。

残念だが史実の検証と引き継ぎと近代現代史実教育が

日本は全く不十分で80年が過ぎた。

(店主より)“ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』予告編

“史実を刻む~語り継ぐ”戦争と性暴力”

本書から引用

〔黒川開拓団とは〕

第二次世界大戦前、日本政府が進めた満蒙開拓政策により、岐阜県加茂郡黒川村(現・白川町黒川)を中心に約650人が、旧満州(中国東北部)吉林省陶頼昭に入植。

敗戦後、現地の人々による襲撃や食糧不足の中生き延びるために、侵攻してきたソ連軍将兵に開拓団の護衛と食糧調達を依頼。

その見返りとして、開拓団の未婚女性15人が「性の接待」をするという約束がなされた。

近隣の開拓団の集団自決が相次ぐ中、「接待」により、およそ450人が帰国を果たす。

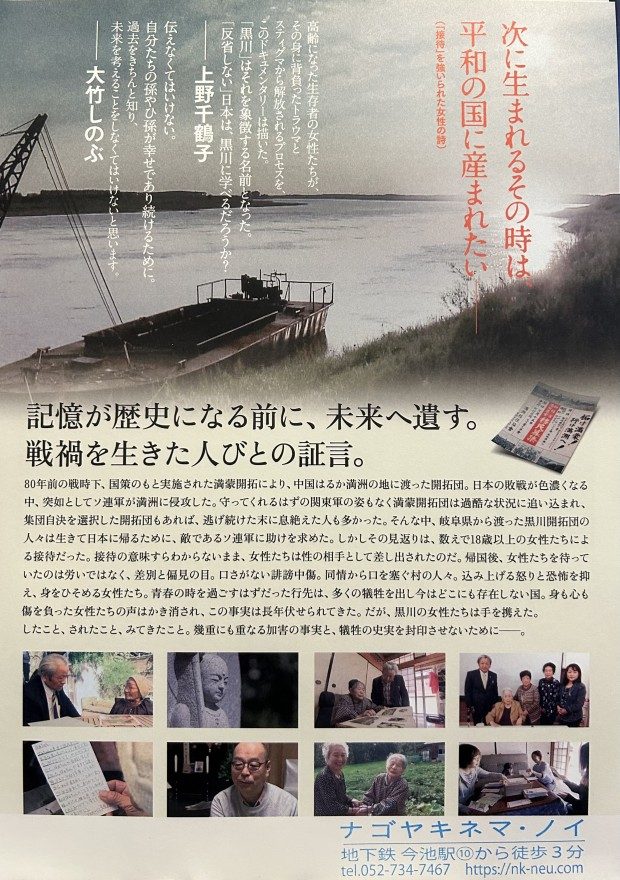

〔何故このような悲劇が起きたのか〕

昭和20年8月9日突如のソ連軍の侵攻に対し、関東軍は大連・新京・図們江を結ぶ南側だけ防衛させるため北部満州・西部満州を放棄し部隊を南下させました。

そこに居住する開拓団には何も知らせず、疎開させようともしなかった。

自国民である開拓団を守るどころか開拓団員たちをソ連軍侵攻の人の盾として取り残しました。

俗にいう「開拓民を見捨てて逃げた」といわれることになった要因であり、このことが黒川開拓団を含め多くの悲劇を生む最大の要因となりました。

名古屋今池の

ナゴヤキネマ・ノイ

にて8月の上映は終了しましたが、

9月20日(土)〜10月3日(金)アンコール上映

11:00〜

※火曜日は定休日

https://nk-neu.com/